2017年5月1日

新しいマザーボードが動いた - OSインストール問題

目次: 自宅サーバー

先日(2017年4月30日の日記参照)の続きです。

Kingstonメモリのお陰で無事に動作したASRock J4205-ITXですが、もう一つ困っていた点がありました。OSのインストールが出来ないことです。

Debian 8は遅すぎ、Ubuntu 16.10はGUIが死んで動きません。一度Windowsを入れる手も考えましたがWindows 7 or 8からWindows 10にアップデートしているため、我が家にWindows 10のインストールディスクは一枚もありません。

使いたいのはDebianであってUbuntuでもWindowsでもないので、Debian以外をインストールできても何も解決しないんです。困りましたね。

32bit時代はまだ終わらない

Debian 8のインストールディスクがまともに動かないのは、恐らくカーネルが古いのが原因だと思われます。であれば、

- クリーンインストールを諦めない

Debian Testingのインストールディスクを探す、Debian TestingならLinux 4.9のはずだから - クリーンインストールを諦める

現在運用しているDebian StableのカーネルだけLinux 4.9に入れ替える

このどちらかで動くはずです。Testingのインストールディスクってあったっけ?例えあったとしてもTestingからStableに戻せる保証もないし、後者の方が簡単そうです。現状の最新Stableカーネル(Linux 4.9.25)を新&旧マザーボード双方で動くようにコンフィグを設定し、カーネルだけサクッと入れ替えたら動きました。良かった。

今回の更新でメモリ容量が4GB越えしたので、本当はDebianも32bitから64bitに入れ替えておきたかったのですが、もう面倒くさいから、これでいいや。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月2日

新しいマザーボードが動いた - 今回の買い物の良かったところ

目次: 自宅サーバー

先日(2017年5月1日の日記参照)の続きです。

最近、マザーボードの文句しか書いていなかったので、良いところも書いておきます。Pentium, Celeron JシリーズはオールインワンのSoCです。CPUはAtom系のコアで、Graphicsも内蔵ですし、I/OはSATA3 6Gbps, USB3.0, PCIe 6レーンと基本は揃っていますので、不便は無いはずです。

一番の特徴は低消費電力でTDPたった10Wです。ファンレスも可能なので、SSDを使ってゼロスピンドルにすれば無音PCも組めるでしょう。私は容量優先のためHDDを使ったので、ゼロスピンドルにはなっていませんがそれでもかなり静かです。

Atomも速くなったなあ

我が家のPCをPassmarkスコア(シングルスレッド、マルチスレッド、コア数&スレッド数、TDP)順で並べると、こんな感じでした。

(速)

| 用途 | CPU | シングル | マルチ | コア、スレッド数 | TDP |

|---|---|---|---|---|---|

| デスクトップ | AMD A10-7800 | 1537 | 5069 | 4C4T | 65W |

| ノート | Intel Core i5 2450M | 1404 | 3404 | 2C4T | 35W |

| サーバ | Intel Pentium J4205 | 899 | 2394 | 4C4T | 10W |

| 旧サーバ | Intel Atom D2700 | 349 | 840 | 2C4T | 10W |

| サブマシン | Intel Atom D525 | 284 | 701 | 2C4T | 13W |

(遅)

次買いかえるとすると、デスクトップRyzen 7 1700: 1751, 13790, 8C16T, 65Wです。8コア、16スレッドという誰が使うのそれ…的な仕様が実に良いんです。

メモ: 技術系の話はFacebookから転記しておくことにした。追記もした。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月3日

Windows 10とVirtualBox

目次: Windows

いつの間にかWindows 10でVirtualBoxが動かなくなっていました。症状としては、仮想マシンを起動した瞬間にSYSTEM_SERVICE_EXCEPTIONというエラーで100% 青画面になって死にます。最新版の5.1.20でも発生します。

他の症状としてはVirtualBox仮想マシンの [設定] - [システム] - [プロセッサ] ページにて「プロセッサー数」を1より多く設定できない、64bit CPUなのに32bit仮想マシンしか選べない、などがあります。

解決方法はググるとわかりますけど、Windows 10のHyper-Vをアンインストールすれば直るそうです。少なくとも私の環境では直りました。

Hyper-Vのアンインストール方法は [コントロールパネル] - [プログラムと機能] - [Windowsの機能の有効化または無効化] からHyper-Vのチェックボックスを外すだけです。おそらくWindowsの再起動が必要になります。

なおHyper-Vも使っていてアンインストールすると困る方もいらっしゃると思いますが、私はHyper-VとVirtualBoxを併存させる方法がわかりませんでした。誰かご存じない?

そもそも昔は動いていた気がするんですけど、何か変わったのかなー??

コメント一覧

- hdkさん(2017/05/06 22:15)

同時に使うことはできませんねぇ。Hyper-V も VirtualBox も、あるいは VMware 製品や Linux KVM も、CPU の仮想化に関する機能を使うハイパーバイザー部分を持っているので、競合してしまうんですよね。

bcdedit で起動オプションで切り替える手はあるようですが、再起動は必要ということですね。Linux KVM は、どうやら、VM がひとつも開始していない時は CPU の仮想化に関する機能をオフにしておくという方法により、わざわざアンロードしなくてもいいようにしているっぽいです。 - すずきさん(2017/05/06 23:22)

>hdk さん

なるほど。仮に同時に使えたとしても、どちらかが必ずネストされたハイパーバイザーになってしまうから、ハードのフル機能が使えるはずないし、そんな使い方は保証外でしょうから動かなくても文句は言えないですね。

Linux KVM はなかなか賢いですね。Linux はゲスト OS として実行されることも多いので、起動時に勝手に仮想化機能を独占してしまうと困ることでもあったんだろうな…。 - hdkさん(2017/05/06 23:48)

この手のハイパーバイザー複数同時動作のためにネストした状態にするってことは、ホスト OS として立ち上がったものを後からゲスト OS にしちゃうってことになるので、実は結構トリッキーな話なんです。でも Hyper-V の場合は OS に最初から入っているわけですから、もし Windows が Xen の Dom0 みたいに特別なゲスト OS として動いていて他のハイパーバイザーはあくまでもその中で動くという風にすればありうる話ではあります。

どうやら Linux KVM も VirtualBox も同じような動きをしていて、どちらも、仮想化の機能を先に何者かが有効にしていたらエラーにするというのと、すべての VM が終了したら無効にする、っていう挙動にすることで、同時に使わなければ OK というのを実現しているみたいです。そういう意味で BSoD ってのは興味深いです。Linux のようにエラーにすればいいのに... - すずきさん(2017/05/07 01:16)

>hdk さん

仮想化支援機能をエミュレーションするとかして、ゲスト OS に仮想化支援機能を見せればネスト自体は不可能じゃ無いと思いますけど、やる意味が無さそうです。

そもそも VirtualBox や Linux KVM が仮想化支援機能を使う理由は、なるべくエミュレーションする部分を減らして(or ハードに任せて)、OS 上 VM の実行速度を高速化するのが目的なわけですよね?だったら、遅くなるのは論外でしょうし、仮にハードやソフトが頑張って遅くならずにネストする方法ができたとしても、それで何が嬉しいのかわかりませんし。

うーん、以前は BSoD にならずに動いていた気がするんですけど、もう確かめようが無いなあ。 - hdkさん(2017/05/07 16:05)

いやー、ネスト自体は Linux KVM や VMware 製品は対応していますし、ネスト関連のハードウェアの支援も初期の頃よりは増えているようです。

問題は、ホスト OS と呼ばれているものは普通ハイパーバイザーと同じところにいて、ハイパーバイザーにとってのゲスト OS ではないんです。そのような構成では複数のハイパーバイザーを持ち込んでも、それぞれが同じレイヤーから CPU を制御することになり、エミュレーションのしようがありません。エミュレーションしたければ、どれかのハイパーバイザーがホスト OS を仮想マシンの中に持ち込むことで、他のハイパーバイザーの下に入り込めるようにする必要がありますが、BitVisor を見ればファームウェア関連など結構細かいところでトラブルになりやすいので、普通はしないと思います。 - すずきさん(2017/05/08 22:55)

>hdk さん

あー、そうか。やっと言っている意味がわかりました。。。

Hyper-V と VirtualBox を動かそうとすることは、ホスト OS は 1つで、その上に 2つのハイパーバイザーを同居させることに等しくて、1つ目のハイパーバイザーが邪魔で 2つ目のハイパーバイザーは動けない。だけど、1つ目のハイパーバイザーをどけようとすると、今度はホスト OS が邪魔で難しいということですね。

ネスト VM(ゲストをすっ飛ばしてハイパーバイザーと通信する)

ゲスト OS

ゲストハイパーバイザー

VM(ホスト OS すっ飛ばしハイパーバイザーと通信する)

ホスト OS

ハイパーバイザー

HW

私はこういうのを想像してたんですが、Hyper-V と VirtualBox の同居とは意味が違いますね。しかもこうやって重ねてもあまり意味がなさそう。Docker みたいなコンテナ用途に使えるのかな…。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月4日

ネットが遅くて辛い

目次: プロバイダ

先日(2017年3月6日の日記参照)の続きです。

フレッツ光ネクストにしてからというもの、夕方〜夜の回線速度が常に1Mbpsを切っていて、遅すぎて辛いです。文字主体のサイトはまだ見られますが、広告がウジャウジャ入っていると厳しいです。動画サイトなんてもう見られた物ではありません。

悲しいことに携帯の4G回線の方が快適です。何のための光回線なのか……。

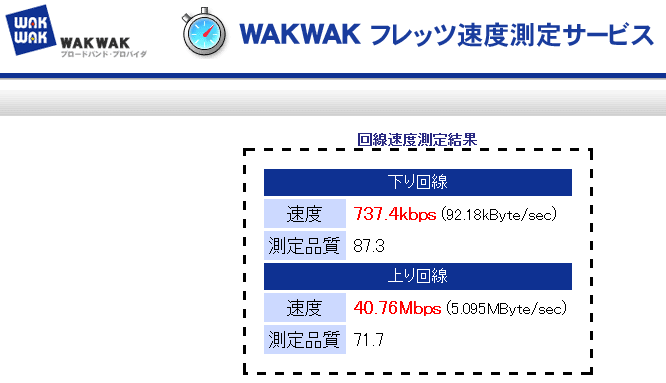

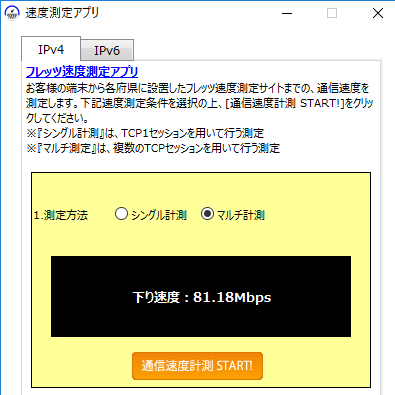

速度測定してみると、NTT西のフレッツ回線は80Mbps出ていて悪くなさそうだったので、原因はプロバイダのWAKWAKだろうってことで、WAKWAKのサポートに問い合わせしてみました。

たぶん、最近の光コラボキャンペーンのせいで急激にフレッツ加入者が増えて、NGNとプロバイダの接続点が容量オーバーして、回線速度が落ちているのだと思うんですよね…。

近々、設備を増強してくれる予定でもあれば嬉しいですけど、そんな都合の良い話も無いだろうし、解約しかないかなあ?

プロバイダってどこが良いんだろ?

お返事が来た

連休中に問い合わせしたので、回答は連休明けになって当然だと思ったのですが、何と1日でお返事が来ました。すぐにお返事いただけるのはありがたいですが、カスタマーサポートセンターはなかなかのブラックだなあ、と恐ろしくも感じます。

ちなみに解答いただいた内容は、全文を載せても特に意味が無いので止めておきます。簡単に言えば「きっとWAKWAK側の設備が問題だと思うけど、すぐにはどうにもならないわ、ごめんね」です。

やはりすぐに直る見込みはなさそうなので、しばらく我慢するか、別のプロバイダを試してみる機会か、どちらでしょうね……。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月5日

USBメモリを常時稼働させてはいけない

目次: 自宅サーバー

家で動かしているサーバでは、いわゆるUSBメモリSanDisk SDCZ80-064G-X46をSSDの代わりに使っていました。省スペースかつお安いく上がって大変ありがたいです。

今回マザーボードを入れ替えたついでに、USBメモリもSanDisk SDCZ88-128G-J57に入れ替えました。しかし先代と比べると発熱がものすごくて触れないくらい熱くなります。それでもせっかく買ったので無理矢理使っていましたが、1週間くらい経った頃、writeが激しくスローダウンしていて、かなり不穏な動きを見せています。

USBメモリは1日中動作させるような使い方は想定していないと思いますので、製品が悪いと言うよりは、用途外の使い方をした私が悪いです。

SSDもだいぶお安くなってきましたし、USBメモリを無理矢理使わず、まともにSSDを買おうと思います……。

SATAも不穏な動き

カーネルのログを眺めていたら、起動から1日くらいでSATAのエラーが出ていました。

ApolloLake内蔵のSATAをeSATAに変換して使っていますので、普通の使い方では無いとはいえ1日でおかしくなるのか……。何が悪いのかわかりませんが、先月のメモリ動かなかった事件のせいで、マザーボード(ASRock J4205-ITX)への不信感が半端じゃないせいで、ついマザーボードを疑ってしまいます。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月6日

SakuraのサーバとNamazu

目次: 自宅サーバー

またSakuraのサーバでNamazuが動かなくなりました。古いソフトを使い続けるのは面倒くさいです。もう検索ボックスを外そうかなあ。Googleで検索した方が正確だし早い気がするんだけど……。

まずlibiconvをインストールします。

$ cd libiconv-1.14 $ ./configure --prefix=/home/username/usr $ make $ make install

次にKakasiをインストールします。

$ cd kakasi-2.3.5 $ ./configure CFLAGS=-I/home/username/usr/include LDFLAGS=-L/home/username/usr/lib --prefix=/home/username/usr $ make $ make install

次にKakasiのperlモジュールをインストールします。

$ cd Text-Kakasi-2.04 $ perl5 Makefile.PL PREFIX=/home/username/usr $ make $ make install

Makefile.PLの起動をperlにすると「僕はperl 5.8です!」と騙してきて、作成されるオブジェクトのバージョンが古くなるらしく、後でうまく行かなくなります。起動をperl5にすると5.14になるのでうまく行くようです。

もし5.8のつもりで作成してしまうと、後でNamazuを起動したときに

object version 2.04 does not match bootstrap parameter %_ at /usr/local/perl/5.14/lib/perl5/5.14/mach/DynaLoader.pm line 213.

とか言われて怒られます。この訳のわからん動きにかなりハマりました。誰得なの?この設定……。

次に小細工して、perl5で起動してくれないNamazuのconfigureを騙します。

$ cd /home/username/usr/lib/perl5/site_perl $ ln -s 5.14 5.8

ここまでやった後、下記を実行して怒られるようなら手順を間違えています。もしくは私の紹介した手順に何か誤りがありますので、お気づきの方は教えてください。

perl -e 'use Text::Kakasi;'

最後にNamazuをインストールします。

$ cd namazu-2.0.21 $ ./configure --prefix=/home/username/usr $ make $ make install

もしconfig.logを見たときに下記のようになっていたらText::Kakasiのperlモジュールの検索に失敗してます。

checking for Text::Kakasi perl module result: no

Namazuは、一応Text::Kakasiモジュールがなくても動くのですが、毎回bin/kakasiプロセスを起動しまくるので、クッソ遅いです。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月7日

我が家の計測機器

我が家にはテスターとクランプメーターがあります。SANWA CD771というデジタルマルチメーター(値段忘れた)と、SANWA DCL31DRというAC/DCクランプメーター(Amazonで16,000円くらい)です。

テスター

テスターは抵抗、電圧、電流、が測れますので、壊れてそう(特にショート系)な場所に当てて診断したり、電池の電圧が測ったりできて、そこそこ便利です。電子工作すればもっと重宝するでしょう。

ただ、こんなに良い機械を買わなくても、中国製の安いテスターで良かったんじゃなかろうか…という気はしています。

クランプメーター

クランプメーターは買っておいて何ですけど、あまり出番がありません。

元々は車のバッテリーが異常に上がりまくるので、常時どれくらい電流が流れているのか見たかったのと、充電されてるかどうか確かめたくて買ったんですが、それ以外の用途がほとんど見当たりません…。

クランプメーターは電流が発する磁場を計測し、導線を流れる電流の大きさを測る機械です。従って、正極側でも負極側でも良いのですが、導線を1つだけ掴む必要があります。

しかしその辺の家電から出ているコードは、見た目は1本に見えますが、実は正極側の線と負極側の線の2本が内部でまとめられたコードになっています。この手のコードを流れる電流はクランプメーターでは測れません。

もちろん正極側と負極側の線を引き剥がして1本だけ掴めば測れますけども、コードを破壊することになりますし、そこまでして測りたいかと言われると微妙です。

結局、最初から正極側と負極側の線がバラバラになっている車のバッテリーくらいしか測る物が無いんですよ。他に何か無いかなあ?

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月8日

マウス壊れた(Logicool Perfomance MX M950)

目次: PC

一昨年買った(2014年8月21日の日記参照)、Logicool Perfomance MX M950が壊れました。マウスの左ボタンがバカになって、全部ダブルクリックになってしまう、良くある壊れ方です。

日記を読み返してみると、前回は2年半くらいで壊れて、今回も2年半くらいで壊れたみたいです。保証期間(3年)内にそう何台も壊れるものでしょうか、不思議ですね。

製品に何か問題がある?単に私の使い方が良くないだけ?一体何なんでしょうね。

気分を変えてみる?

保証が3年あるので修理しても良いんですけど、たまにはLogicool以外のメーカーのマウスを使ってみましょうか。先日、サーバ用のマウスが電池の液漏れで壊れたので、それも一緒に買います。

最近、色々買いすぎている気がしますね。日記のネタに困らなくて良いけど……。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月18日

マウス(Logicool M560)

目次: PC

先日の続き(2017年5月8日の日記参照)です。が、結論から言うと失敗しました。

買ったのはLogicool M560(ソフマップで2,500円くらいでした)です。ワイヤレスが良かったのと、大きさで選びました。ノートPC用で良く見かける、小さいサイズのマウスだと手が疲れます。正直言うとM560でもちょっと小さいかも…。

見落としていた重大な欠点

使い始めて5分で重大な欠点に気づきました。このマウス「ミドルクリックがない」です。私はブラウザのリンクを新たなタブで開いたり、タブを閉じたりする際にミドルクリックを多用するので、これは辛いです。

Performance MXとM560はマウスの真ん中にホイールと小さなボタンが配置されています。両者とも見た目は似ていますが、下記のように全く仕様が違います。

| 機種 | ホイール押下 | ボタン押下 |

|---|---|---|

| Logicool Performance MX | ミドルクリック | スクロール切り替え |

| Logicool M560 | スクロール切り替え | 何も起きない |

まさかこんな差があったとはなあ。気づきませんでした。

LogicoolのSetPointというソフトを使うとM560のホイールをミドルクリック扱いにできますが、M560のホイールは押し込む距離が長くて、ちょっと使いづらいです。うーん…。

流用

結局、M560を普段使いにするのは諦めて、サーバ用に流用することにしました。ちゃんと調べてから買えば良かったな。

ここ最近、2台もマウス(※)とキーボード(Logicool K270)が電池の液漏れで壊れたので、最初から入っている電池は取り去って、普段は電池を抜くようにします。

(※)先日サーバに繋いでいたマウス(サンワサプライSKB-WL12SETBKの片割れ)が壊れました。電池が液漏れし、電解液が乾燥したのか電極と電池が固着していました。マウスの回路などは多分生きていると思われますが、電池が交換不能なので廃棄しました。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月19日

マウス(Logicool M510)

目次: PC

昨日の続き(2017年5月18日の日記参照)です。が、これも結論から言うとイマイチでした。

また新しいマウスを買う前に、まずは家にあるマウスを使い回そうと思い探してみました。

今こそ輝く

電池の液漏れで壊れたLogicool K270とコンビで使っていたLogicool M510を見つけました。ほとんど使っていないので新品同然です。

スムーススクロールこそないものの、マウスのサイズ感は申し分ないです。M560でハマったミドルクリック問題もありませんし、これは良いんじゃないか?

激しい違和感

そう思ってスイスイ使っていたのですが、何だかマウスポインタの動きがおかしいです。マウスを動かした距離と、マウスポインタが動いた距離にかなり違和感があります。

特に中速〜低速というのか、良く使うスピードで動かしたときに引っかかるような違和感があります、これは辛い。

私はマウスパッドなるオシャレな物は持っていないので、白いタオルの上でマウスを使っています。M510とタオルは相性が良くないのかもしれませんね。

タオルを取っ払ってテーブル直接にすると、なおさら動きが悪いです。テーブルには透明な塩ビのカバーを掛けているため、マウスのラバー部分と摩擦が大きく、物理的に引っかかってしまうようです。

結局、代わりにはならなさそうなのでM510には元の場所(サブマシン用)に帰って頂くことにして、新たなマウスを買うことを決めました。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月20日

珍しい青色

「新しい青」200年ぶりに発見、クレヨンとして年内発売へ - Yahoo!ニュース(配信The Telegraph)を読んで。

無機青色顔料はあまり数が無くて、画期的な発見なんですね。すごい。

ニュースで興味を持ったので少し調べましたが、無機の青色は貴重な素材が多いです。

- 宝石のラピスラズリとして知られる、ウルトラマリン(硫化物イオンとケイ酸ナトリウムの錯体)

- アズライト、藍銅鉱として知られる、岩群青もしくはマウンテンブルー(ビス炭酸水酸化銅)

- コバルトブルー(酸化コバルトとアルミナのスピネル)

ウルトラマリンは200年前に安価な製造法が見つかり広く使われていますが、酸に弱く褪色します。

アズライトは水に弱く孔雀石の緑色に変色します、酸に溶けると銅イオンが遊離する毒性もあります。

コバルトブルーは安定ですが、レアメタルであるコバルトのお陰か高価だそうです。

今回発見された顔料は、イットリウム(Y)、インジウム(In)、マンガン(Mn)が原料で、レアメタルだらけで超高級に見えますね。でも安定で毒性が無いのは良いことです。

色の専門家から見てどんな色なのかわかりませんが、コバルトブルーと棲み分けられる色になると選択肢が増えて素晴らしいと思います。

メモ: 技術系の話はFacebookから転記しておくことにした。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月21日

ネットが遅くて辛い その2

目次: プロバイダ

先日(2017年5月4日の日記参照)の続きです。

フレッツ光ネクストにしてからというもの、夕方〜夜の回線速度が常に1Mbpsを切っていて、遅すぎて辛いです。原因はおそらくWAKWAK(プロバイダ)のどこかで、プロバイダのサポートに聞くと、混雑が原因で遅くなっているとのことで、直る見込みはなさそうな返事でした。

でも混雑という割には、ほとんどの時間で遅い気がします。いつ混雑していて、いつ混雑が解消されるのか?調べてみました。

BNRスピードテスト

私が24時間スピードテストを連打するわけにはいかないので、BNRスピードテスト画像版に使われる画像をダウンロードする時間をスクリプトで測定します。

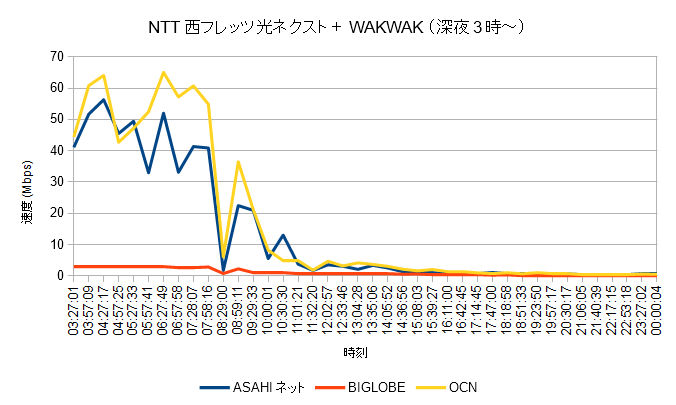

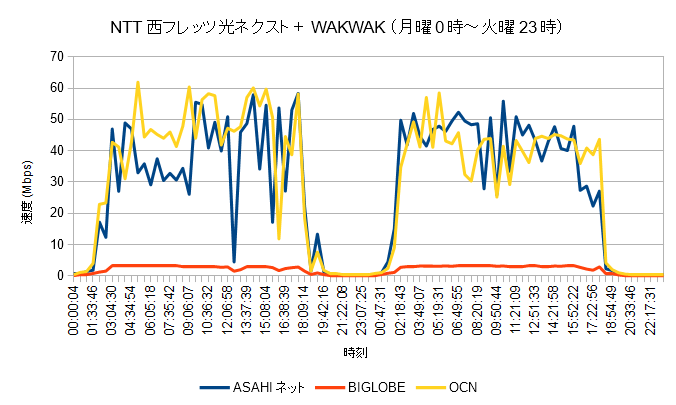

計測対象はASAHIネット、BIGLOBE、OCNサーバの3つ、計測間隔は30分、計測開始時間は5/21午前3時からです。

だいたい午前10時〜11時くらいから急激に速度が落ち込みます。それ以降は遅いままです。

午前11時以降のグラフが読み取れない部分だけ抜き出しました。10Mbps切っている時点で遅いんですけど、夕方17時以降さらに悪化して1Mbpsを下回ります。日が変わっても速度は回復しません。

測定結果を見るに「混雑している(※)」時間帯は、少なくとも午前10時から翌0時までの14時間です。つまり起きてる時間はほぼ全滅です。

高槻市が全部この惨状なのか、私の住んでいる地域だけが不毛の地なのか、そこまでは知りません。

今日は日曜日だったので、平日とはトラフィックが違うかもしれません。次回は平日を測ってみようと思います。

(※)WAKWAKは「混雑」を定義していませんが、いくらベストエフォートとはいえ最高速度の1/10 = 10Mbpsすら出ないのは混雑と呼んで良いでしょ?

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月24日

ネットが遅くて辛い その3

目次: プロバイダ

先日(2017年5月21日の日記参照)の続きです。

NTT西フレッツ光ネクスト マンションタイプ+WAKWAKの速度測定です。前回は休日の速度を測定し、なんと半日以上使い物にならない速度であることがわかりました。今回は平日の速度を測ります。

BNRスピードテスト

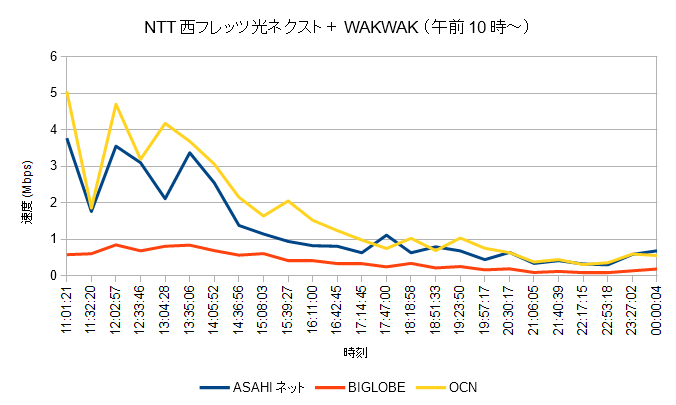

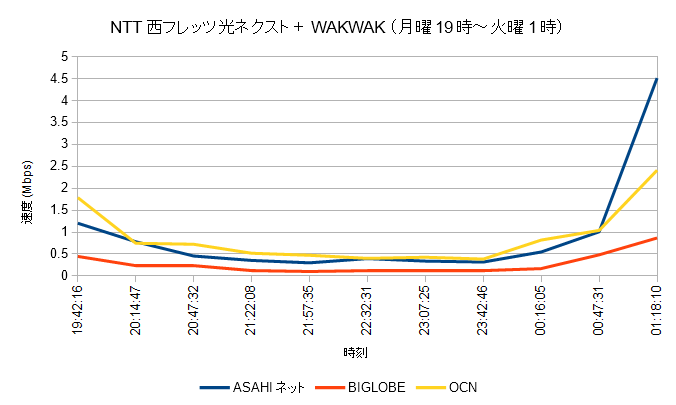

前回同様、計測対象はASAHIネット、BIGLOBE、OCNサーバの3つ、計測間隔は30分、計測開始時間は5/22午前0時から2日間です。

休日は深夜〜早朝が速かったのに対し、平日は深夜〜昼間が速いです。しかし私が家に居ない時間なので速かろうが遅かろうが意味がありません。

またグラフが読めないくらいゼロ付近に張り付いていたので、夕方18時〜深夜0時のネット激遅時間帯を拡大したグラフも作りました。グラフを見ると4時間近く1Mbpsを下回って居ることがわかります。

所見

今回の調査でわかったことは、私が家に居る時間は一切まともな速度が出ないことです。つまり、私が快適にネットを使える時間は休日も平日も関係なく1秒もありません。残念ながら普段の体感とも一致しています。

WAKWAKには長年お世話になってきたので、こんな遅い状態になるのは、何かの間違いであってほしいと思いましたが、もはや諦めるしかないですね……。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月27日

Newマウス(エレコムM-XGL20DLBK)

目次: PC

マウスが合わなくて手首が痛くなってきたので、エレコムのM-XGL20DLBK(公式サイト)を買いました。ヤマダ電機で5,230円でした。エレコムのマウスでは一番高級な部類?3種類サイズ設定があって、一番大きいLサイズで、単三電池で動くのが特徴です。

高級マウスほどボタンが多くなりがちで、このマウスも例外では無い(8ボタン)ですが、間違って指が当たる場所には配置されていません。ボタンがたくさん欲しい人も、私のように3ボタン以外は要らない人も特に不満は無いはずです。

M-XGL20DLBKは持ちやすいと思いますが、やはり手が痛くなってきます。贅沢を言えば、もう少し幅があるか、マウスの右側にもう少し薬指が掛かれば楽だったんですけど…。

マウスが手に合わない理由は?

Logicool Performance MXだけは手が痛くならないのに、家にあるほとんどのワイヤレスマウスで手が痛くなるのは何でだろう?と思って、家にあるマウスを取っ替え引っ替えして、何が違うのか確認してみました。

私の基本的なマウスの持ち方は、手のひらをマウスに付けずに親指と小指で挟んで持っているようです。意識して決めた持ち方では無いので、何故そうしているかわかりませんけど、細かい操作をしたいが故に行き着いた持ち方?じゃないかと思っています。

この持ち方の欠点は、重たいマウス(※)を使うと、小指や手首辺りが痛くなることです。

この理屈で行くとPerformance MXは数あるマウスの中でも最重量級ですので、すぐに手が痛くなってしまうはずです。しかし実際は逆です。なぜでしょう?

(※)ワイヤレスマウスはバッテリーを内蔵する関係で、小さいマウスでも意外と重さがあります。ちなみにM510 87g, M-XGL20DLBK 90g, M560 104g, Performance MX 136g(いずれも電池除く)です。アルカリ電池や単三eneloopは1本25g〜30gくらいなので、どのマウスも100gは超えてきます。

奇跡のLogicool Performance MXとタオル

その答えはPerformance MXのあまりの大きさと高さでした。大きすぎるので手のひらをマウスに付けて、親指と薬指で挟んで持っていたようです。

これだけだと手の力が掛かりすぎて細かい操作ができないので、タオルをマウスパッド代わりにしてわざと動かしづらくして調整していたみたいです。みたいです…って言っても、自分のことなんですけど、5年近く前ですので完全に忘れていました。やるじゃねーかタオル。

使い始めの時は、持ちづらくて違和感バリバリだったのは持ち方が違ったせいだったのでしょう。違和感はあっても、手を浮かせる力が要らず、小指より耐久力がある薬指で持てるため、結果的に見れば長時間動かしても疲れない良いマウスでした。

一方でLogicoolのM510やM560は標準的な形のため、親指と小指で持ちます。前述の通りワイヤレスマウスは重いし、タオルは摩擦が高いので、長時間使っていると手が痛くなってしまいます。

今一歩のM-XGL20DLBK

M-XGL20DLBKはM510やM560と比べると幅も高さもあって、確実に持ちやすいと思いますが、やはり小指に力が掛かっている感じがして、Performance MXのようにタオルの上で使うのは無理そうです。

タオルを取っ払うとマシになるものの、やはり小指で動かしているので、そのうち痛くなりそうな感じがします。そんなに重くないんですけどね。形かな?

復活のM510?

手が痛くなると決めつけてしまったM510ですが、このマウス、家のワイヤレスマウスの中でも屈指の軽さを誇ります。電池を1本にして、タオルを取っ払ったら快適に使えるのでは無いでしょうか?

と思ったのですが、どうもセンサの性能がイマイチなのか、ポインタがガクガクしています。うーん…。

とりあえずM-XGL20DLBKでしばらく様子を見てみたいと思います。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月28日

レガシィのリコール

目次: 車

ディーラーから車のリコールのお知らせが2件来ていたので行ってきました。

1つは世界を震撼させたタカタ製エアバッグ(BL5形式のレガシィB4は助手席側に採用していた)の交換の件で、もう1つはフロントストラットのナットが緩んで破損する可能性がある件(参考サイト)です。

エアバッグは以前もリコールされましたが、その時は代替品が間に合わずエアバッグを停止しただけの状態になっていました。今回は代替品に換装してもらいまして、助手席エアバッグが復活しました。良かった。

フロントストラットは乗り方によってはサスが壊れるとか怖いことが書いてあったのですが、特に問題はなくナットだけ新品になったそうです。良かった、のかな。

パワーウインドウが泣いてる

ついでなので、リアウインドウを上げたり下げたりすると「キイィーーー」という凄まじい異音がすることも相談してみました。

ガラスを保持する部品がすり減っているらしくて、もし交換するなら左右合わせて2万円くらいとのことでした。

あまりにデカい音がするので、ガラスが破損しないか心配でしたが、そこは平気らしいです。洗車の時にリアウインドウのパッキン付近を掃除すると良いことも教えてもらいました。

音が我慢できないレベルなら交換する位で良いみたいですので、今日は応急処置をして様子見となりました。けど、早速、帰り道でキーキー鳴ってました。もう鳴るのか、早いな。こりゃダメそうだね。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月29日

プロバイダをDTIへ変更

目次: プロバイダ

何度か書いてきましたが、ドコモ光(NTT西日本 フレッツ光ネクスト)+WAKWAKの組み合わせが、遅すぎて耐えられないので、プロバイダを変えることにしました。

変更先はどこでも良かったんですけど、ドコモショップの人がなぜかDTIを推してくるので、DTIに切り替えました。なぜDTI?速度の比較値でも持っているの?と聞いてみましたが、持ってないと言っていました。昔、何かあったんですかね…?

ちなみにプロバイダ切り替えだけで、手数料が3,000円もかかります。完全にドブに捨てる系の出費です。もしDTIでも遅かったらドコモ光ごと解約します。違約金がさらに8,000円掛かって最悪ですけど。

ドコモ光にしたら、高くなって、遅くなって、オンラインで出来てた手続きがドコモショップじゃないと出来なくなって、事務手数料だの違約金だの金ばかり取られて、二度とフレッツ光に戻せなくなって、何一つ良いことがないです。ドコモ光に変えたのは完全に間違いです。高い勉強代でした……。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月31日

やっと見つけたリモートデスクトップの代わり

目次: Linux

少し前(2017年3月21日の日記、2017年3月24日の日記参照)にOSをDebian Testingに入れ替えました。

DebianマシンのデスクトップにWindowsからアクセスする際にはTightVNCを使っていますが、一つだけ大きな不満があります。それはデスクトップの大きさが固定であることです。

VNCの画面はできるだけ大きく取りたいですが、あまり大きくするとノートPCのような狭い画面のマシンからアクセスするときVNCの画面全体が見えなくなります。TightVNCの場合、画面をスクロールするか、画面を縮小するしかありませんでした。

かといって、スクロールは面倒だし、画面縮小は字が見づらいので、諦めて狭い画面にして使うしかありませんでした。特に広いディスプレイで見たときに画面が余りまくって勿体ないです。

今日、そんな悩みを解決してくれるナイスなソフトを見つけました。TigerVNC です。Debian Testingのパッケージに含まれているため、面倒なインストール作業は不要です。

TigerVNCのVNCサーバはXRandRに対応しており、ビューア側の大きさ変更に合わせて、サーバ側の画面解像度を変えてくれるのです。これだ、この機能が欲しかったんですよ。早速サーバ側(Debian側)もビューア側(Windows側)も入れ替えました。

Java版のクライアントを使っていますが、半角/全角キーが効かず、フルスクリーンにしたときに縦の解像度がやや短いなど、変なところもありますが、こんなの解像度固定の辛さに比べればカワイイものです。

しばらくこれで常用してみます。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報